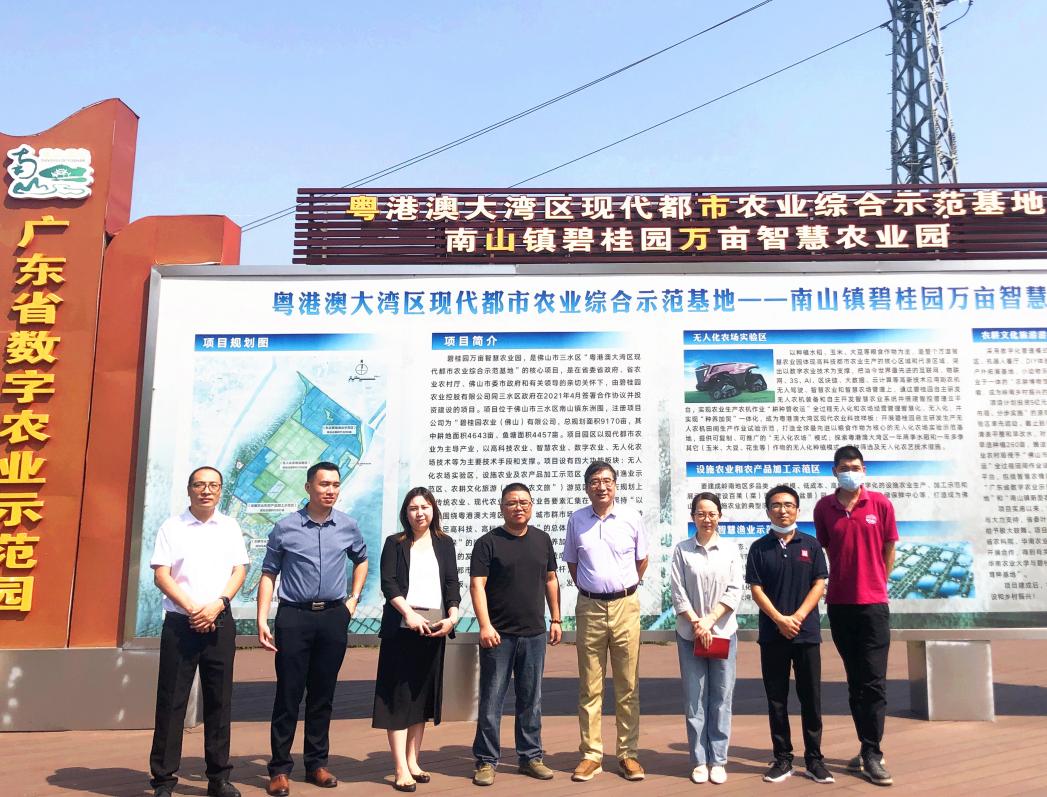

8月17日下午,碧桂园集团佛山市三水区南山镇万亩智慧农业园项目部副总经理兼广东都会农业发展有限公司总经理赵迎亮、碧桂园集团办公室党群社责部公益项目副总监刘珊和苏衍振经理、陈嘉欣经理、尹红燕经理一行五人来访中国农业历史遗产研究所,就如何建设项目中的农耕文化旅游游览区咨询专家的建议。农史研究所所长倪根金教授、副所长王福昌教授和历史系副主任赵飞副教授予以热情接待。

图一 农史专家与项目组展开座谈

碧桂园万亩智慧农业园是佛山市三水区“粤港澳大湾区现代都市农业综合示范基地”的核心项目,由碧桂园农业控股有限公司与三水区政府合作建设。项目位于佛山市三水区南山镇东洲围,总规划面积9170亩,包括无人化农场实验区、设施农业及农产品加工示范区、生态智慧渔业示范区、农耕文化旅游游览区等四大功能板块。农史专家们听取了赵迎亮总经理等关于碧桂园万亩智慧农业园及农耕文化旅游游览区建设的介绍,回答客人关于农业历史的提问,并就农耕文化旅游游览区规划发表意见。倪教授建议农耕文化旅游游览区一定要紧扣岭南农耕历史与文化,彰显岭南农耕文明特色和地位,做到人无我有、人有我优,避免陷入雷同和低档化。赵飞副教授提出农耕文化旅游游览区切忌贪大求多,不唯上,要唯实,要做出自己特点。座谈交流结束后,倪所长、赵主任和农博馆刘明骞博士还带客人参观了学校农业博物馆,倪教授以农博馆主要参与者身份介绍了农博馆的由来,八大陈列的构成和特色,并结合广东农业历史、华南传统农具陈列讲述了岭南农耕文明的历程、传统农具特色和岭南传统农耕技术在世界农学史上的地位。客人们说此行收获多多,上了一堂生动岭南农耕文明课。

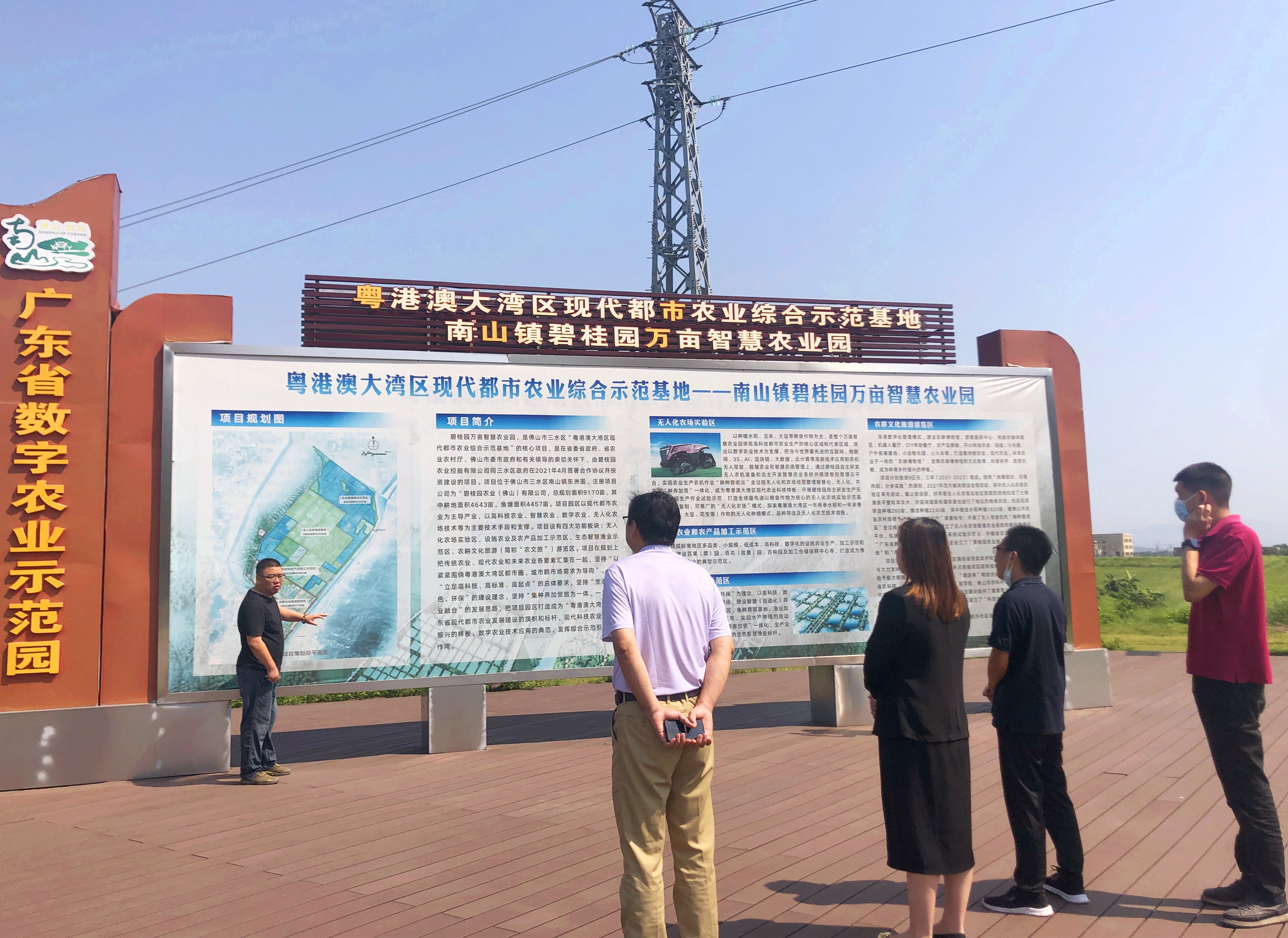

8月24日,应万亩智慧农业园邀请,倪根金教授、农博馆刘明骞博士和科技史研究生冯学林、叶纳贤一行四人前往三水区南山镇万亩智慧农业园进行实地调研,赵迎亮副总经理、刘珊副总监、碧桂园集团办文旅板块负责人赵康乐副总经理等人全程陪同与解说。

图二 调研组与项目组合照

赵迎亮副总经理带着调研组观看园区建设,同时向调研组介绍了项目四大板块规划、建设、进程等基本情况。说园区以高科技农业、智慧农业、数字农业、无人化农场技术等为主要技术手段和支撑,目标是打造成为粤港澳大湾区和广东省现代都市农业发展的样板,成为数字农业技术应用的典范。目前,已初步建立无人化农场智慧农业系统和智控管理云平台。实地考察后,调研组又观看了项目组结合农业生产板块,打造户外流动式、沉浸式体验的农耕文化旅游游览区规划片,对项目有了更深了解。针对文旅板块农业生产及农耕文化户外流动区的建设,倪根金教授指出要策展要突出重点,做专做强、做优做精。一定要结合岭南的农耕特色,做富有地域特点的农耕文化区展示。建议挖掘、展示极具岭南人农业智慧的桑基鱼塘、生物防治、稻鱼共生、鸭稻共作、间作套种等传统生态农作方式,打造一个全新的岭南传统生态农业博览馆(园),成为展示岭南传统农业智慧的窗口和平台。倪教授指出原有方案按照石器时代、青铜时代、铁器时代策展科学性、可操作性不强,没有特色,难以给游客留下深刻印象。

图三 赵迎亮实地副总介绍项目的基本情况

图四 座谈会现场

图五 倪教授针对农耕文化区给出建议

项目组认为倪教授的建议非常有启发性,具有极大的参考意义,希望在园区农耕文化旅游游览区建设方面能得到农史团队的专业指导,在农耕研学上得到专业帮助。与农史研究所和我校农博馆展开更深入合作。

农史研究所注重校企合作,服务社会。“顶天立地”是农史研究的追求目标。顶天,就要站在学术前沿,瞄准学术一流问题;立地,就是走向田间地头,服务乡村振兴,为新时代农村发展贡献农史学科力量。

(责任编辑:冯学林)