作者简介:

耿金(1987- ),博士,云南大学历史与档案学院西南环境史研究所讲师。研究方向为环境史、历史农业地理及西南史地,论文《清代滇东北矿区粮食供应与生态变迁(1727—1911)》被评为云南省优秀硕士论文,博士论文《宋以降宁绍平原水利演进与环境社会变迁》获学界好评;擅长历史时期水环境与水利演变研究,目前已在《思想战线》《史学月刊》《中国历史地理论丛》《中国农史》等国内核心刊物发表论文10余篇;点校水利部主持的《中国水利史典》项目文献2部,出版著作《气象学家陈一得》(云南人民出版社)1部;参与国家社会科学基金重大项目1项、教育部人文社会科学重大研究项目1项,主持国家社会科学基金青年项目1项、主持校级青年项目1项。

摘要

宋明以后,浦阳江中游诸暨河谷区的湖田开发速度加快,时人通过沿江筑堤御江水、湖区内筑埂分离湖水等措施,改造湖区水环境,使一些原本用于蓄水调洪的湖泊逐步垦辟为湖田。湖田挤占湖泊,加之明代中叶浦阳江下游河流改道,钱塘江潮水顶托江水,使得中游诸暨地区水患不断加重。清代以后由于山区开发,浦阳江河床逐渐淤高,水患灾害更趋严重。湖田开发过程中,聚落、农田向湖区推进,血吸虫等水生疾病也随之而生。20世纪50年代改造湖区受淹低产田,修排水渠改善水土环境,将湖田开发向纵深推进。

小流域人地关系与环境变迁研究,需要通过长时段考察才能揭示其中的驱动因素及环境改变造成的后期影响。浦阳江为钱塘江支流,历史上中游河谷地区曾有大量湖泊分布于河谷沿岸,湖泊对蓄水、调洪产生极大作用。宋代以后,区域内农田开发速度加快,特别是明代湖田再开发,将流域河、湖水流格局与水环境完全改变,使得该区域长期受水患与水生疾病的肆虐。清代以后当地将浦阳江比之为小黄河,水患压力极大。万历年间(1573-1620)刘光复治理浦阳江后,当地水患有极大改善,但中游地区既有之河、湖水环境格局却不可能改变,使得水患问题在明代以后一直很严重,特别是民国十一年(1922)之大水灾,乃当地水流环境演变所引起最重后果之最极端表现。目前史学界对浦阳江流域的研究更偏重于下游,特别是下游河流改道时间等问题之考证。这方面以20世纪80年代陈桥驿先生的研究为代表,而近些年朱海滨又对浦阳江下游改道等问题进行新的考证,修正了此前的一些研究错误。浦阳江流域本身的农田开发与水流环境等问题,并没有引起学界关注。日本学者森田明和上田信也集中研究过浦阳江中游河谷地区,但两位学者的关注重点并非农田水环境本身,而是偏重于当地的水利制度与地域社会问题。因此,本文集中梳理明代以后,浦阳江流域湖田开发与湖田水环境改造过程,以揭示湖田开发与近世(下限至20世纪60年代)流域内水患以及水生疾病之间的关系,加深对当地生态史、水文史的认识。

一、明以降的湖田开发

浦阳江发源于浙江金华浦江县,江水向北中游经过绍兴诸暨市,下游于今杭州市萧山区渔浦处入钱塘江。明代中叶以前,下游河道由山会平原东流于三江口入杭州湾。历史时期浦阳江流域沿岸有大量湖泊分布,有“七十二湖”的记载。宋代开始,流域内湖田开发加速,特别是南宋北方移民大量迁入,推动当地农田进一步开发。当时诸暨浦阳江流域的湖田约23万亩:“昨因经界,法行官吏,无䘏民之心,将湖田作籍田打量,计二十三万五百二十亩有零。” 1950年的统计数据显示:“东北平地滨海区域,遍地皆埂,围湖达七十余处,统称湖田,计共有水田六十余万亩。”此数值中有部分并非湖田,而是一般水田,20世纪40年代的档案资料称诸暨土地约80万亩,而湖田约占一半。因此,宋代的湖田数量几乎已经占到20世纪50、60年代诸暨总湖田一半。诸暨地区关于宋代湖田开发的详细资料较少,而且当时区域最大的问题还是来自于河流积水不畅而形成的水患灾害,故多数人对湖田大规模开发持反对态度,南宋地方官言:“属邑诸县濒海,而诸暨十六乡濒湖荡泺,灌溉之利甚博,势家巨室,率私植埂,岸围以成田,湖流既束,水不得去,雨稍多则溢入,邑居田闾寖荡。”其时 “人皆占以为田,遇雨皆归七十二湖,侵捐所种之苗,然则非水为害,民间不合以湖为田也,是故诸暨为县,虽四方大稔,时和岁丰,常有流离饿莩之忧,深可悯怜。”加之湖田再推进之关键时期为明代,此后清代一些湖田区甚至出现农田负增长的情况,这与水患频繁有极大关系。进入20世纪50年代以后,人民政府对常年淹水区进行水土环境改造,进一步增加了湖田面积。因此,集中讨论明代以后区域内湖田开发、湖田水环境改造过程,在此基础上探讨湖田与水患、水生疾病之间的关系就极为重要。

其中,北部泌湖地区的水环境变迁最有代表性,其系统开发从明代嘉靖以后才开始,可以作为考察近500年来诸暨河谷人地关系的典型案例。泌湖早期是一个蓄水沼泽区,南宋《嘉泰志》中记载为“泌浦湖”,水域面积周四十里。明代《绍兴府志》中记载该湖泊水域面积达80里,“泌浦湖,在县(诸暨)东北五十里,周围八十余里,最大。近年召佃之议兴,豪右乘之,大半废。”比南宋时期扩大了一倍。传统时代,湖泊水域扩展更多由于泥石流堵塞湖泊出水口而形成堰塞湖湖等原因,但泌湖周边以丘陵地带为主,不易发生大型泥石流,其水域范围变化与浦阳江下游河道变化有极大关系。早年由于鉴湖垦废,浦阳江下游西小江的出水环境恶化,急需要分流浦阳江给山会地区带来的水流压力,于元代萧山县令崔嘉纳已经在萧山西部凿河道分流浦阳江,但效果有限,而在中游地区蓄水以缓解下游地区水流压力,无疑成为了最佳选择。于是,山阴、会稽、萧山等地“租借”泌湖这一片沼泽区蓄水。明代中叶以后,戴琥于萧山凿碛堰山导浦阳江北入钱塘江,使得山会境内的水流环境发生极大改变。泌湖区在枫桥江逐渐发育形成后,江水横贯泌湖东西,向西汇入浦阳江,浦阳江江水又经常倒灌入湖区。因此,作为浦阳江流域的众多湖泊之一,泌湖在历史时期承担着浦阳江排泄不畅的分水功能。对于“租借”泌湖蓄水之事,明嘉靖年间的《萧山县志》记载较为详细:

诸暨县泌浦湖。按诸暨宣德间志,泌浦湖旧传为五十九都之地,又传为水所潴。每岁梅潦泛滥,水势浩瀚,至钱清江则逆潮移动,经旬月方退。萧山之田,逾时则不可艺;因以湖潴水,乃可及时艺也。元初,遂以此都税粮责于萧山。彼赋之重,盖缘于此。

嘉靖《萧山县志》言之凿凿,称元初即借湖蓄水,并代纳湖租。对此说法,诸暨县一方极力否定,隆庆年间(1567-1572)诸暨枫桥人骆问礼在其主持编修的《诸暨新志》中称:“旧说暨水每为萧山害。元时,因以泌湖畜水,而责其税于萧山。夫泌,旧湖也,从何而税之。如果有之,既为湖,则必落其籍,纵责税于彼。国初,则壤成赋,必有大体,而乃承一时之颇制,或未然与?”骆问礼的质疑切中要害,此地长期为湖区,即使未完全为水域,也极少有垦殖。没有聚落,何来赋税?其实在嘉靖年间(1522-1566)修《萧山县志》时,萧山方面已在志书中对此表示过质疑,“湖之建,由元崔加讷始。崔公,萧山令也。能使彼县四万馀亩膏腴之田,了无所利,夺之为湖,专为萧山除害耶?此甚不通矣!”笔者以蓄水前的湖水范围四十里为标准,通过绘图软件mapinfo面积计算,宋元时期,泌湖区的水面面积大约相当于整个湖区的1/4,即还有大片区域并非湖面。即便如此,该区域到明中叶以前仍未进行系统开发,聚落分布极少,故元代“借”泌湖蓄水时,湖水扩大一倍,却并未见有移民迁徙的记载。

该地早期没有垦殖、聚落的形成,根本上还是由于当地水环境不适合开发为农田。明正德年间(1505-1521),在浙江为官的黄镗即对此湖的地理环境有过清晰交代,“诸曁有泌湖,没于豪右,吏莫敢问。镗至复为官湖,利赖数邑。居州岁䘲,镗请捐逋减额,躬行阡陌,劳来流徙,戸口尽复,濵人尸而祝之。”黄凤翔为其写的行状中也大书浚泌湖之事,“在浙江,职董水利,力排众议,修筑捍海塘,改浚诸暨泌湖”,黄镗言:

诸暨之湖七十有二,诸湖丈量升科供办粮差,惟独此湖田,宋、元及我国家相沿为湖,而不以为田者,此必有说,职常相度其地,审视水势,诹咨群议,则此湖断然但可为湖而不可以为田也,何则县东之水发嵊县,会稽、山阴诸界无虑十余条,皆注此湖,而浣江发源浦江、义乌,分派东西两江,而又会流于三港口。三港水道狭小,旱干之时,两江之水由三港舒徐顺流入于钱塘。若有霖雨祟朝,则两江之水暴涨,壅淤于三港,而其水反从东南逆注于此湖,则此湖诚为众水聚畜囊贮之所。若据以为田,则必有壅塞怀襄之患,而暨之为县大受其害矣。历代以来,中更老成定虑者不知其几,卒弃膏腴以为官湖,而不以为田者,非其见事之晚,利害较然,势有所不可也。

嘉靖以后,对于下游地区“租”借泌湖蓄水之事,一直以来只有萧山坚持,山阴、会稽县的方志中却并未有任何记载。明中后期,由于浦阳江下游改道由临浦向北于萧山渔浦入钱塘江,萧山县西部开始修筑西江塘,由于浦阳江与钱塘江潮水共同作用,西江塘修筑强度极大,需要花费的资金极多,即便山阴、会稽协助修筑,萧山一县仍感吃力。于是,所谓代纳赋税之事又被重提。萧山士人丁克振给出两条建议:一是“复折银以济塘患”;二是“还湖粮以助大工”。而索要“湖粮”对象即为诸暨县:

成化以前,萧山旧有碛堰一带以障金、衢、严、暨之水,其水从麻溪入内河,由钱清出三江,迂流曲折,势不易泄,农业大妨。赖有诸暨泌湖与萧接壤,借之潴水,水势方杀,而农业可成。故萧邑每岁代纳诸暨湖粮一千余石,载在《府志》,止许为湖,不许为田。后蒙本府知府戴凿通碛堰,湖不潴水,白此萧山无藉泌湖,而泌湖亦自成腴产,然萧之纳粮犹故。

对萧山、诸暨二说,《府志》后注中称未知孰是孰非。从聚落演变与发展看,这种说法也难成立。早期的泌湖乃一蓄水区,虽水域面积不能完全覆盖全区域,但没有筑埂、修堤,不适合农业垦殖与聚落形成的,自然不需出田赋。

泌湖转变的关键时期在嘉靖年间,在此之前,湖区周边已遭到部分围垦,“自明时富户占湖为田者十六家,凡十三姓,有十三处之说”。正德年间黄镗浚泌湖,即为废田还湖。为了解决县城修筑经费问题,嘉靖年间,知县将泌湖地区的湖田售卖,逐渐改变泌湖作为官湖蓄水的水环境。万历《绍兴府志》载诸暨县佃卖湖田筑城之事:“嘉靖三十四年冬,请筑城于监司,时公帑告匮,民力弗竞,请卖官泌湖以益之,曰:可。乃以十二月十二日起徒役,三十五年六月报成,公、私费计六万有奇。”开始时主要卖湖区周边地势较高的土地,然“犹不能助县官为完城也”,于是“公乃慨然佃其下者,必待筑堤而后可以为田,田成助县官者,不为徒费。”地势较低的湖区在筑埂之后也可以为田,故“修筑堤岸,于是泌无不佃之田。”低地被开发为湖田,极大改变了泌湖的蓄水环境,因此每到雨季,湖区必被水,“而时或霖潦,水无所泄,近湖良田反忧鱼鳖”。泌湖对于中游水环境之重要性,正如万历年间刘光复所言:“诸暨浣江一带,上接金、处万山洪水,下钱塘、富阳两江,逆涛五百里,长流不知几百折。而由江入海,麻溪塞其道,碛堰锁其喉。先年小雨犹不缺泛溢者,以泌湖蓄水而埂外多隙地,河广足以容流也。今泌湖变卖筑城,势难骤复。”

到万历年间泌湖田亩升科,分上、中、下三则田亩,皆在百顷以上,共计田亩410余 顷。万历三十年(1602),刘光复在上奏申文中称泌湖水域面积只剩下2060亩。至清代,泌湖的湖田开发进一步扩张,泌湖演变为东、西两部分,中间以风桥江为界,光绪《诸暨县志》载:“缘枫桥江而下,在江东为东泌湖,亦曰东白江;西为西泌湖,亦曰西白,筑埂圩田,名称不一,纵横交错,袤延数十里。”从这个过程可以看出,以泌湖为代表的中游湖区,逐渐由蓄水区被改变为农田区,而在农田推进过程中,又伴随着对湖区水环境之改造过程。

二、湖区水环境改造

湖田开发,采取沿江筑埂御外水,湖内筑内埂分离湖水,并于湖水出口处设闸、斗门调节江水与湖水关系,防止江水倒灌入湖之方法改造湖区水环境,营造适宜农田耕种的水土条件。湖田开发的第一步即要阻隔浦阳江的袭扰,因此,沿江筑埂成为湖田开发之关键前提。诸暨的湖田化推进虽早在宋代就已经开始,但是湖区沿江筑埂却直到明嘉靖初年才开始。而明代万历年间刘光复对区域筑埂之极大努力,也奠定了此后浦阳江沿岸长期筑埂格局。对此笔者已在他文中有过系统阐述,本文主要集中湖田内水的排泄分析。

浦阳江中游地区的湖田开发基本都遵循这样的开发轨迹,早期湖田被湖水淹没,之后随着湖泊盆地泥沙淤积,湖身渐高。人们在沿山一带逐步围坝造田,种植水稻。如泌湖区,“先占泌湖为田者,不过近山稍高之处”,湖区地处低洼,不可能完全将积水排尽,只能是一部分农田与一部分湖水并存。于是在湖区内修土埂(也称“圩子”)将低洼区的湖水围住,湖水与农田分离,“必待筑堤而后可以为田”,大片水域变为众多大大小小的湖泊,湖泊又与农田相间,形成湖、田交织的景观格局。随着开发的逐步深入,一些小湖再次被筑埂,湖水不断被压缩,乃至一些湖田区只保留下各种小湖名称,而不见湖水。

筑内埂将大湖分割为小湖与农田,分割后的湖区仍要将积水排除,于是在筑内埂围湖的同时,还需修筑排灌渠,也称沥河。排涝渠两岸修筑堤埂,固定水流,当地人也称这种堤埂为硬堤,而称汇集积水的枝流为港,硬堤往往也是村中聚落间的交通道路:

农田之中,一般有港,港岸障以堤埂,亦即村中通行道路。据当地人云:昔时港面本不如今之狭隘,硬堤亦有一定地位,后村人贪图私利,将浅滩垦为己田,于是港面日狭,水势冲向害及对方,每酿成械斗,后即听水自然流行,此坍彼涨,以致港路涨蚀而日促。平日水小尚无害,一旦山水大发,则泛滥横决,硬堤尽溃,田皆淤积。但港旁水草丛生,水行不畅,水路阻塞,致水向低冲去,原有港路涨为沙滩,田地间又起天然疏松之港路,又据云:为政府明令规定,恢复旧有硬堤地位,不准侵入港路,则港面可阔,水害可免。

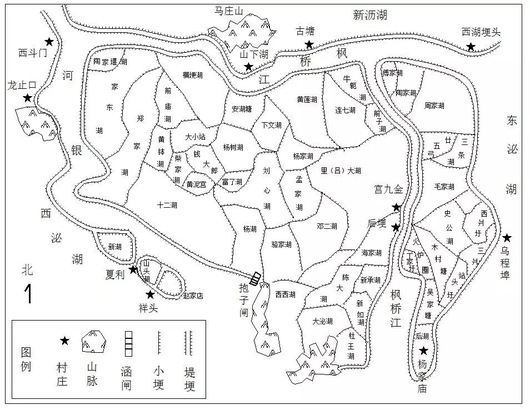

以泌湖为例,弘治年间,枫桥江与湖泊仍未完全分离,骆问礼言:“其间二溪穿市入泌,枫桥跨其中不可见,而人隐隐过楼头桥,因可指水涨则重湖,一望如海。”明代只有一个大的泌湖,清代中后期则以枫桥江堤埂为界,以东为东泌湖,以西为西泌湖。到民国时期,东泌湖湖田大概有7000余亩,西泌湖大概24000余亩。通过堤埂与湖田内的圩子分离积水,形成如图1的湖田分布格局:

图1 泌湖湖田分布图

资料来源:根据《诸暨民报五周年纪念册》第104页图幅复绘。见(《诸暨概况·水利问题》,诸暨民报社,1924年,第104页。)

湖田区的积水通常由低荡洼地积蓄,积水外排则需要通过修筑排涝渠。湖田之间由众多枝港串联,枝港的积水排入干渠,最终汇入江流外泄。西泌湖西南有一条银河江,江水介于湖泊与山麓地带之间,乃丘陵区溪水的汇集河道,在龙止口处与枫桥江汇合后经西斗门出湖区,再进入浦阳东江主干河道。湖田开发中修筑了银河河堤,河堤修筑一方面可以固定河水流向,另一方面也可防止山洪、溪水冲断江流进入湖区。只要能将湖内的积水排除,就能增加更多农田。20世纪50年代初期,东泌湖只要排除该湖内总水量的1/3,则基本上可以解决一万多亩内涝田问题,3000亩旱灾田也可获得丰收。

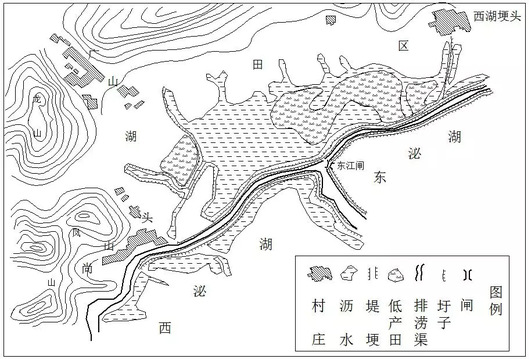

在排涝渠沿岸,特别是流经湖田区的主干河道两岸,一般都保留大量的蓄水区,这些区域可作为湖田与排水渠道的缓冲地带,干旱时也可以作为灌溉水源,平时则是杂草丛生的沼泽地带,一些民众也在这些区域养鱼。但到后期这些低洼区也渐被垦为农田,遇有淫雨即被淹没,土壤黏重,透水性较差,成为低产田,这样的低产田在湖田区极多,到1960年,全县初步改造了187个百亩以上的湖畈低产田,面积达16.51万亩,兴修的大小排灌渠道752条,总长达1190华里。当时兴起大规模的改造湖区低产田,也留下了大量低产田改造示意图,从图2中可以了解到湖田区的水域分布与湖田分布格局,如新沥湖。

图2 新沥湖湖田区示意图

资料来源:根据《诸暨县姚江公社重点畈水利改土规划示意图·新沥湖改土规划示意图》复绘,1960年1月,诸暨市档案馆藏,档案号:43-11-4,第120页。

传统时期由于没有排灌用的抽水机器,要将低洼处的积水排除,同时防止浦阳江潮水的倒灌,只能在湖水入汇集于江流的出水口处设置闸或斗门。泌湖区在龙止口处很早就建有西斗门,乃湖区重要的水利命脉。由于浦阳江潮水的倒灌,每次洪水从泌湖龙止口地段的银河江口涌入,严重威胁沿江两岸堤防的安全。民国时期骆致襄在《诸暨之改造》一文中称泌湖水环境改造东泌湖以筑堤为主,西泌湖以筑闸为要:“就枫江而论,西泌湖利于筑闸,东泌湖利于筑埂。因西泌湖之银河短而狭,每年夏秋之际,值江潮上涌,枫水直泻,顷刻之间,横贯银河即成溃决;近年来至四年三荒,银河实为厉阶。设能于河口置闸,不啻西泌湖之北门锁钥也。” 1928年泌湖区的章长秦、骆志钊等人为控制调节内湖水位,在龙止口银河江出口处建造银河闸。此闸修筑既可以拦阻枫桥江的洪水,又可以控制、调节银河江水位,却遭到下游湖区反对,理由是“泌湖历来是蓄水之所,如果建闸堵洪,势必加重下游各湖洪水的压力”,扣押了西泌湖从外地运来的条石及有关建闸物资。为修建银河闸,甚至动用了武力。

民国以后,随着新技术的逐步应用,湖田内部积水排泄效率不断提高。白塔湖位于浦阳江诸暨段下游,湖区地势低下,常年有大量积水,浦阳江江水泛涨时,江水又常常倒灌湖区。1933-1934年,当地水利协会恳请将白塔湖区划为水利模范区,浙江省水利厅批准,准备派技术人员在湖区斗门地方设两百匹马力抽水机5部,以兹排泄,但不久抗日战争爆发,未能实施。该地乃诸暨湖田区最早计划使用抽水机排泄湖内积水之区。抗战结束后,白塔湖水利协会常务主席金兆兰再次上呈省水利厅请求安装抽水机,其言:“窃本湖位居诸暨下北,当东西两江之下游,面积计三万余亩,因地势低洼,常被内外水之淹没与侵袭。自由明万历年间知县刘公督同湖民兴建防外水之堤埂,后外水之患已减。湖民迄今犹口碑不已。无如内水之患与年俱增,近年东、西两江(笔者按:浦阳东、西两江)久为疏浚,水位递增,自东、西泌湖建筑大埂后,东江之水直逼而来,至本湖附近水势稍缓,泥沙沉澱,使本湖出水无由,排泄数年之后,势必成为蓄水之地,即如近年春花全部漂没,继种田禾,又遭淹没,损失不可以计。欲思建筑本湖,首宜排除内水之患,然后改进农田。”省府随后批复:“据查该湖实患内水淹浸,歉收频年,实有装设抽水机以排泄内水之必要,理合备文转请鉴核,迅赐指派工程师莅县设计装配,以利进行而福湖民。” 20世纪40年代末,泌湖、连七湖、朱公湖等湖区每遇河水高涨及江水倒灌之期,湖内存水无法流出,禾苗即遭淹害。1949年诸暨县先后在西泌湖、朱公湖配置抽水设备,“倘遇河水高涨,即须用器械排水。”但由于资金、技术等原因限制,广大湖区并不能完全普及抽水设备。因而,直到20世纪五六十年代人民政府大力兴修堤埂前等水利工程前,湖区的积水问题并没有根本性改善。

三、水患压力与水生疾病

浦阳江到清中期以后泥沙淤积更为严重,降雨稍大,江水即可能灌入湖田,当地民谚称:“浦阳江,撒尿江,三颗毛毛雨,两岸要倒埂。田稻汆得滑脱光,黄泥大水满栋梁。儿喊爹,囡喊娘,苦得两岸百姓泪汪汪。”所以,湖田区只要能连续几年风调雨顺,百姓生活即随之改善。比如当地民谣中称,“诸暨湖田熟,天下一餐粥”,“诸暨湖田三年熟,黄牛也好讨老嬷。”三年无水灾,即成为当地湖民之美好愿景。

经常发生的大水过后,湖民只好在困难中重建家园,水灾之后粮食缺乏,只好以田螺蛳充饥,诸暨有民谣这样形容当地的湖民生境,“泌湖大地方,十年九年荒,常年洪涝淹田庄,田螺螺蛳过时光。小暑关霪种水稻,种在田里靠在天。”灾害对佃农的冲击更大,由于水患频繁,“致佃户年年垫本,眉间常锁,杌揘不安。”有的给地主当长工,有的背井离乡外出行乞,乃湖民生活之真实写照。

若遇到淫雨季节,浦阳江江水暴涨,给湖民带来沉重打击。1922年浙江全省发生大水灾,诸暨更是灾象惨烈,当地民谣中仍有此次水灾之描述,“民国十一年,大水没屋檐。镬灶上楼台灶司,菩萨逃西天!”这一年八月,由于之前适逢久旱,农夫日夜戽水,仍不足以活既枯之苗。故刚开始降雨时,并未惊觉,无不人人色喜。但随后山洪暴发,泥沙淤塞河道,湖田随即倒埂。全县所有低洼处几乎皆遭淹没,江水“奔腾冲决,平湍十丈,田畴已为沙碛,庐舍成丘墟,合抱之木,漂者转蓬,渠渠厦屋,泛流似槎。”县城东江东畈与高湖之间东江河道上的“永丰一闸,积尸至数百之多,……触目伤心,莫此为甚。”水灾从八月初开始,至月底仍风雨不绝,至九月二日,江水漫县城,“水高于城者二尺,屋不见顶;东门、南门以外,官道冲决逾数十丈,天地混茫,比户断炊。水灾中,粮食最为紧缺,“草菜不继,螺赢都尽,乃随丰四除,流食于外。邑中士绅,绘郑侠流民之图,布晋悼乞贷之书,内外勤振,络绎输将,升斗之水,虽有润夫枯鱼,而残余之粟嘗无补于穷鸟;兼之尸气蒸发,疠札大作,民之死亡者,又六百余人,此实亘古未有之奇变也。”水灾发生虽有气象等自然因素,但人为垦占湖田,历史上用于蓄水的湖泊被农田大量取代,也是大水灾灾情严重的重要原因之一。

不仅水患如一把利剑随时悬在诸暨湖田区人民的头上,而且一些寄生虫病也通过寄生于水田、沟渠中,在湖民生活、劳作时进入人的身体,危害当地百姓健康。中国血吸虫病按地形来分,包括水网、湖沼和山丘三种,浙江省三种类型兼而有之。诸暨又是浙江血吸虫病极为严重的地区,以丘陵及湖泽型为主。诸暨地区有明显文献记载的血吸虫病流行,不超过百年。20世纪60年代对诸暨血吸虫病的调查称:“血吸虫病、钩虫病、丝虫病、疟疾这四种寄生虫病,解放前在我县流行十分猖獗,严重危害人民健康,影响生产的发展,特别是血吸虫病,危害极为严重。在重疫区造成人口锐减,土地荒芜,如大西区三环村,湄池区琴坞村,在一百多年前都是一千户左右的大村庄,由于血吸虫病的流行,到解放时已经只有不到一百户人家了。浣纱区水底陈村,原是一百多户的村庄,到解放时,仅仅剩下八户人家十七个人,其中十五人患血吸虫病。”可见,血吸虫病仍无疑是百年来人口减少的重要原因之一。

血吸虫幼虫在中间宿主螺类体内发育,成熟后通过皮肤或口进入终宿主人体内,卵随粪便排出,幼虫进入螺体,再通过皮肤回到终宿主人体内。钉螺是血吸虫的中间宿主,而钉螺的生长需要有潮湿的水环境、适宜的植物。研究表明,土壤含水量与钉螺密度有关。此外,钉螺生殖需要有合适的植被条件,湖区洲滩钉螺分布与苔草群丛的总盖度、高度、种群盖度呈显著相关。水灾能引起钉螺扩散。

清代加大对山区的开发,大量泥沙随山水汇集于河道中,使得浦阳江河床的淤高,每到多雨季节,湖区经常是田、沟、河水混为一流,这也为钉螺的滋生流行提供了机会。太湖周边地区河道、湖荡后期严重淤塞,水流缓慢,为钉螺的滋生创造了条件。

20世纪60年代初的调查显示,诸暨血吸虫病流行地区遍及8各区、1个城关镇、28个公社,有21万人受到威胁,估计患病人数将近7200人,大部分病人散失劳动力,妇女不能生育,儿童不能正常发育。湖区的血吸虫病也十分严重,以泌湖区为代表。

东泌湖内部有周家湖、稻子湖、东成湖等21个小湖,湖田交错在这些小湖之间。湖田三面环山,一面临江,地势自东向西倾斜,四周高中间低。其间小湖的圩埂纵横交错,乌程江贯穿东西,港流弯曲狭窄,宽仅20米左右,排灌受阻,低田经常受涝,杂草丛生,钉螺密殖,是血吸虫病的重灾区,当地湖民曾有“团团江,下死上,毛家湖,人喊地方,马塘爿,人都逃光,神仙难医烧鸡胀,三十六岁算寿长”的悲惨农谚。

西泌湖的钉螺则主要分布在枫桥江堤埂外的沼泽区,1950年浙江卫生试验院的调查资料显示,沿江的沼泽区有大量钉螺:“在实地调查时,在江堤以外的沼泽地区都可以找到钉螺蛳,但田间的小溪及荡边,还没有发现有钉螺存在。”调查以泌湖核心区东和村为中心,共检查182人,日本血吸虫病感染率为52.29%。女子的感染率却还是很高,证明洗衣、煮饭与疫水接触患病率不比下田的概率低。店口地区的调查也显示,生活区的钉螺密度也很高,“生活区在村周围田边、田沟、小溪沟、小溪坑,占有螺总面积三分之一左右,密度5-200只;生产区在距离村庄比较远的田沟、田边、小滩爿、溪坑塘,占有螺总面积三分之二左右,密度2-200只。”虽然面积还是生产区更广,但生活区的钉螺分布也不少。

消除钉螺滋生的野外环境,主要采取土填埋之法。对于一些钉螺分布密集地区,“可以采用架桥、排除积水等办法,适当改变生产地区的环境,减少接触疫水的机会。可以改进生产方法,改进捕鱼、虾、打湖草等工具,合理使用防护药物和防护工具,防止感染。” 并提倡分塘用水,饮用井水。进入人体的血吸虫虫卵通过粪便排出,这些粪便未经处理,大多直接用来作为农田的肥料,又为血吸虫生物循环创造条件。因此,政府动员群众不在河里、塘里洗刷马桶。一些档案调查显示,诸暨的田间也修筑了公共厕所,以最大限度地减少钉螺流行传播机会。“文化大革命”以后,诸暨湖区灭螺再次兴起高潮。投入大量放劳力,改善了排灌系统,并扩大了耕地面积,将灭螺与积肥相结合,挖出河泥,灭掉钉螺,促进了备耕生产。湖区沟渠纵横,加之循环受淹的沼泽区大片分布,为水生疾病的滋生提供了外部条件。

四、小结

虽然地理环境决定论一直以来遭到学界的极大批判,但却不可否认环境对所在人群的生活方式,乃至行为方式的极大影响。诸暨三面环山,北面地势低洼,江水、湖水纵横分布,区域内的民众,特别是湖区民众的生活离不开与水打交道。这一地区宗族发达,人们聚族而居,相互照应,其实也是水患频繁的间接反映。民国年间在对诸暨最具代表性之风俗描写即称:“诸暨人民习尚聚族而居,二三十家至数千家不等,为城南苎萝村之施兴,江东郑旦故里之郑姓,均百余家族聚居”,“城区隙地极少,但家庙宗祠几于随处皆是,亦可见该县人民家族观念之深矣。”家族观念极强与自我保护及领地防御有极大关系,应对水灾无疑需要族人携手。诸暨河谷地区的湖田开发过程是十分明晰的,通过对湖田推进过程的研究,可以很清晰地发现,当地人在改造自然水环境的过程中仍无法摆脱其创造的“新环境”的制约。人们通过筑埂围水以获得耕地,伴随农田推进,湖民不仅常年生活在水患重压之下,而且由于人与湖田区低洼易涝、易水患的水土常年接触,也长期遭受着严重的水生疾病侵害。水环境的改造为湖民带来了更多土地,但同时也为水患与疾病的发生创造了机会。

原文来源:《云南社会科学》,2017 年第 3 期,第127-134页。

我们尊重原创,版权归原作者所有,如有侵权,请及时联系删除,谢谢!

(责任编辑:冯学林)