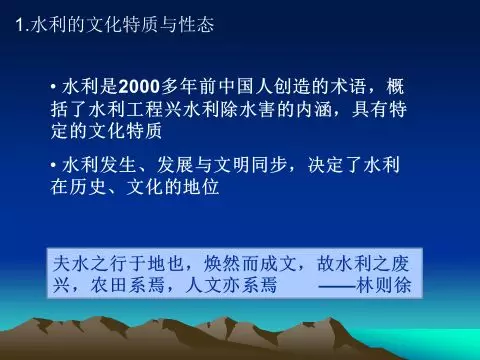

“水利”从何而来?古代水利工程延续千年或数百年,产生了怎样独特的水利文化?中国的世界灌溉工程遗产有哪些?且听中国水科院谭徐明教高在“水科讲堂”上的精彩报告——“水利的历史与文化价值”。

从历史深处走来:文明与水利同行

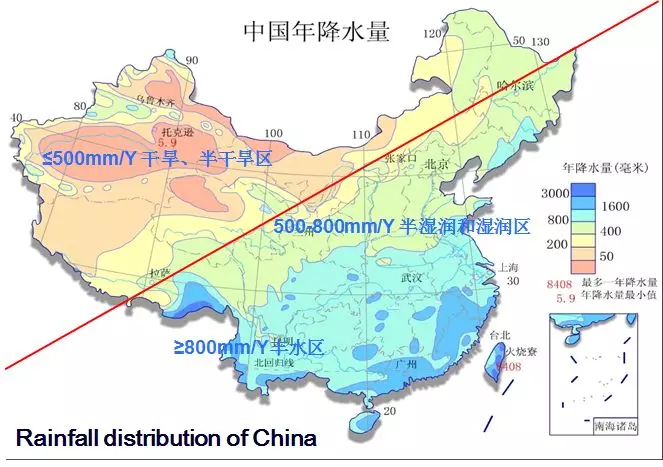

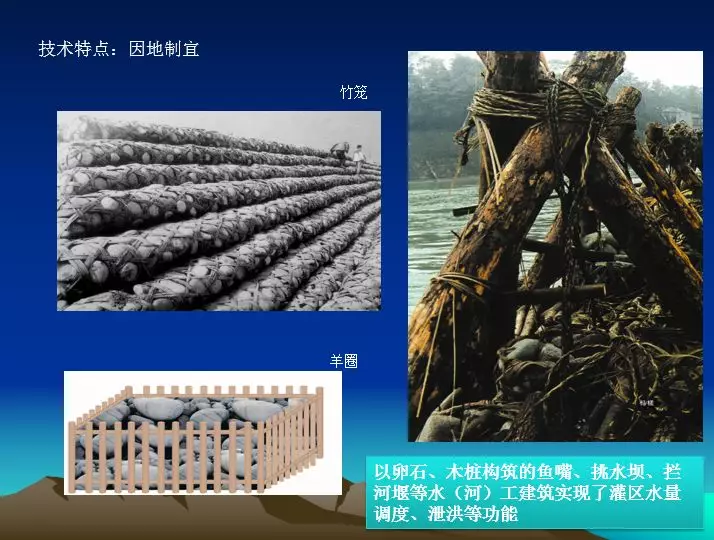

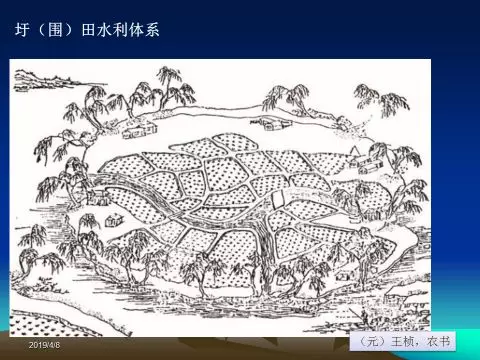

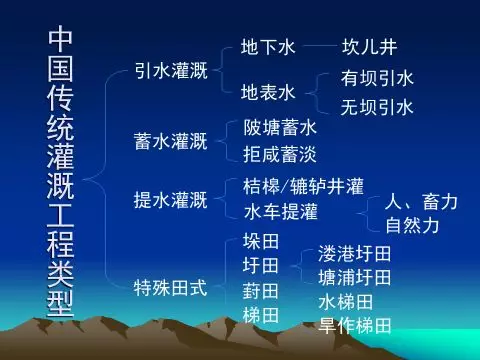

中国特有的自然环境,决定了水利是中华民族生存和发展的必然选择,决定了水利的复杂性和技术的多元性。受东亚季风影响,冷暖与农作物生长同期,但是水资源时空分布不均,兴水利除水害是生存与发展的基本保障。地形地貌和水资源条件的多样性决定了工程技术的多样性。

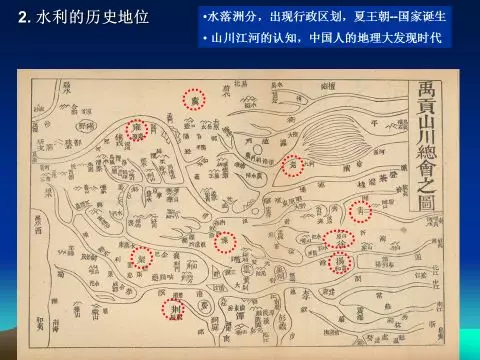

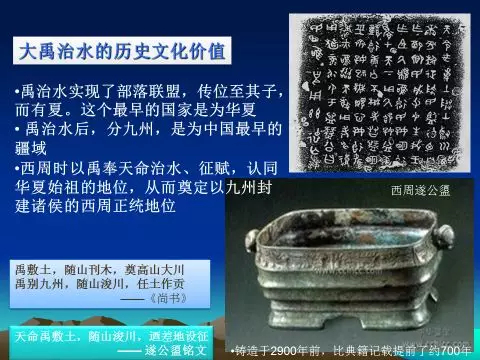

奠定了中国最早疆域:禹分九州

大禹治水映射了部落走向国家的历史,是民族文化认同历史进程。禹的时代,相当于考古的龙山文化时期。禹治水和分九州是后代的追记,反映了华夏部族兼并夷蛮戎氐,以及商周至秦百越、巴蜀归于中国的历史进程文化认同。

古代工程奇迹:里程碑价值的水利工程

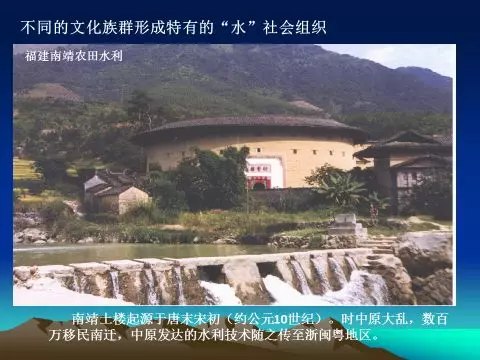

水利工程的历史,反映出水利与社会、自然的相互关系。水利工程的延续中,技术和水管理往往衍生出特有的文化。

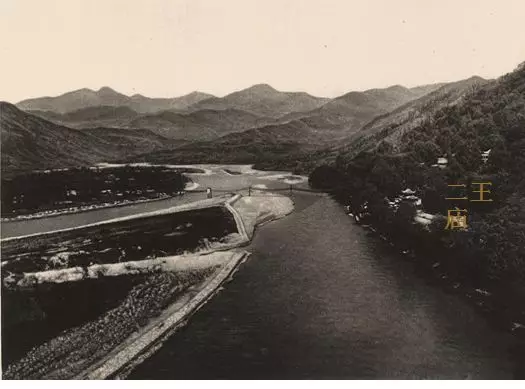

都江堰—存续时间最长的水利工程

始建公元前256年,统一六国的战略举措,对区域政治、经济有重要影响的水利工程。

灵渠—最早的越岭运河,沟通珠江、长江两大流域

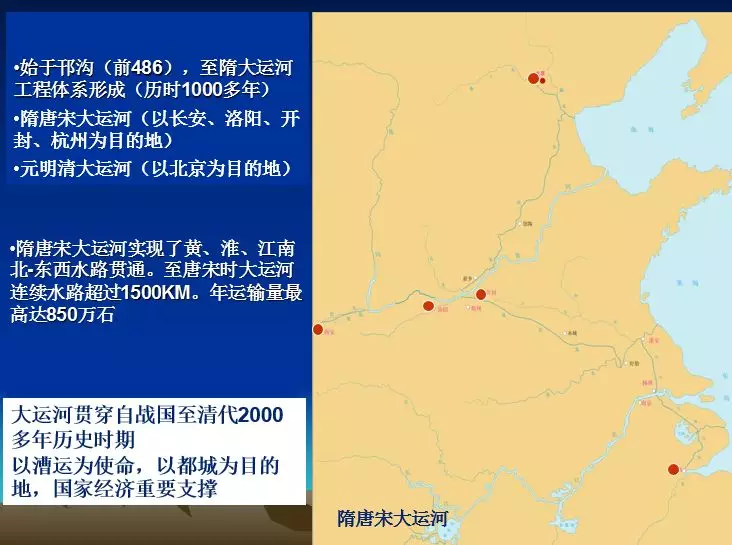

大运河—沟通五大水系,纵贯南北

蕴含丰富治水智慧:启迪未来

世界灌溉工程遗产:人与自然和谐典范

中国水利有悠久的历史,历朝历代从一国之君到州县官员,无不重农桑、兴水利。制度和道德约束,为水利注入了文化和民族精神,并在时间的长河中衍生出独特的文化。

古代水利工程延续至今,不仅是工程的传承,更是中华民族的文化记忆,将一个民族的文化底蕴,科学与美学,技术创造力呈现出来,为当今和未来的人们提供最生动的历史见证。

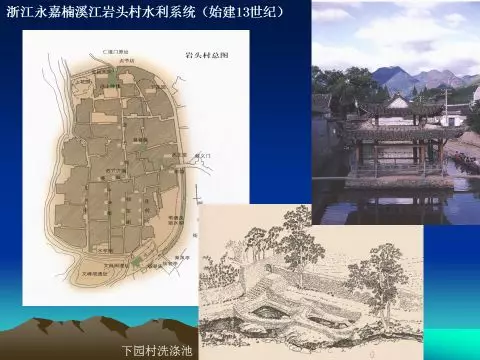

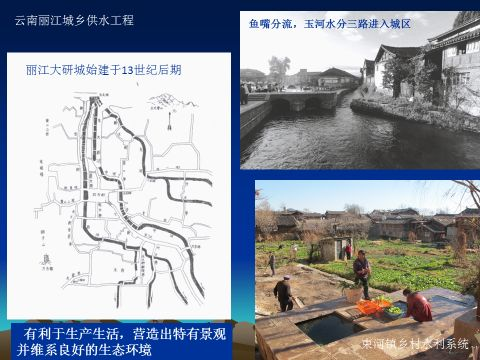

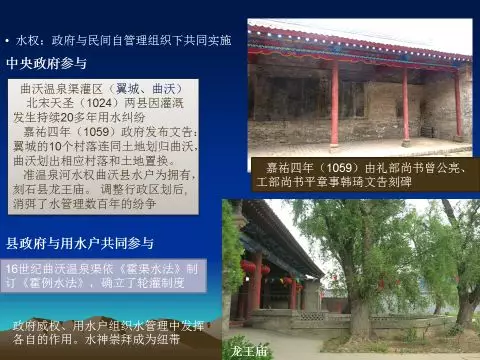

世界灌溉工程遗产属于文化遗产一种类型,以古代水利工程为遗产本体,包括工程体系及其相关的文化建筑,以及管理制度、水神崇拜、民俗等非工程的灌溉文化。

东风堰(四川夹江)

木兰陂(福建莆田)

紫鹊界梯田(湖南新化)

芍陂(安徽寿县)

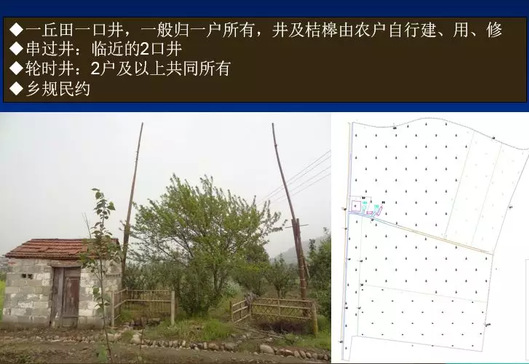

诸暨桔槔井灌:公共规则下的分散自主式管理

中国水科院水利史团队:奋战水利遗产保护利用一线

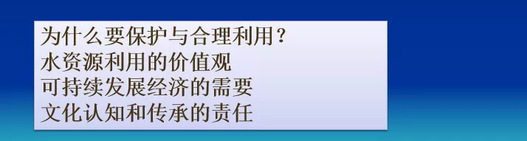

保护与利用:思考在继续

20世纪50年代以后,传统水利工程逐渐消失。传统灌区的文化元素也发生了蜕变,水管理部门与用水户联系文化纽带断裂。在灌溉工程遗产调研、评审过程中,目睹了水利遗产濒危的现状。

传承创新:创造经得起历史考验,承载起民族文化、审美和情感的新时代水利工程

主讲人简介谭徐明,中国水科院原副总工程师,教授级高工、博导,兼任中国水利学会水利史研究会会长、国际灌溉排水委员会(ICID)历史工作组理事。长期从事水利史、灾害史、水利遗产保护、水文化研究工作,在灌溉、防洪、运河技术史、流域水环境演变、灾害与减灾管理研究方向具有突出成绩,在水景观规划、水利遗产保护等方法研究与实践方面具有专长。中国水科院组建60周年巾帼建功奖获得者。

我们尊重原创,版权归原作者所有,如有侵权,请及时联系,谢谢!

(责任编辑:冯学林)